古代ギリシャ哲学は①②③と3回に分けましたが、今回がその3回目の最終回です。次回からは中世の哲学に話を進めていきたいと思います。

前回はソクラテスが生まれる前までの哲学について説明をしました。「万物の根源」がなんであるか?ということを考えていたのがソクラテスが生まれる前までの哲学ですが、ソクラテス→プラトン→アリストテレスという3人の流れを作ったソクラテスは「より良い生き方」に注目した人でした。

それではソクラテスが誕生して以降の古代ギリシャ哲学について説明していきたいと思います。

Contents

■ ソクラテスと言えば「無知の知」

ソクラテスが生まれる以前の哲学は最初は万物の根源はなんであるか?ということを考える学問でした。地球のあらゆるものは水でできているとか湿り気でできてるとか、最小単位はアトムであるといった考えや、地・水・火・風で出てているといった具合にいろいろなアプローチで万物の根源を探る学問でした。

ソクラテスが登場するころ、ギリシャのアテネを中心に弁論術を貴族に教えて回るソフィストという人たちがいましたが、ソクラテスはそういった「スキル的な弁論術」に疑問をもち、「もっとよりよく生きるためにはどうすべきか」ということを考えるようになります。

彼はいろいろな政治家や詩人や職人と交流や議論をしながらよりよく生きることや、禅問答のようなディベートをするスタイルでその探求を進めます。

誰もが知っていると思っていることを改めて問い詰めることで「実は知らない」という気付きを与えるための方法であらゆる主張に対して疑問を投げかけます。人の矛盾を問いまくったり、なぜ?を繰り返されると相手はたまったものではありません。彼は権力者に対してもそういったスタイルで相手を追い詰めることを続けたことで反感をかうようになり、最後は処刑されてしまいます。

無知の知こそ彼の哲学の根幹をなす考えでした。

彼は「私は魂が不滅であることを知っているから恐れるというのは矛盾している。自分は自分が滅びても魂は不滅であるから自分は死ぬ」という考えのもと死刑を選びました。権力者が無知であることすら暴いてしまった結果と言えばそれまでですが、国外追放も選べたといわれているので、彼はそれほどまでに知の探究に没頭していたといえます。「悪法もまた法である」という言葉も彼の有名な言葉で、どんな悪法でも守らないと秩序が保てないということを意味しています。

「私たちは自分たちが知っているようで実は何も知らない」ということをしってほしかったということだと思います。

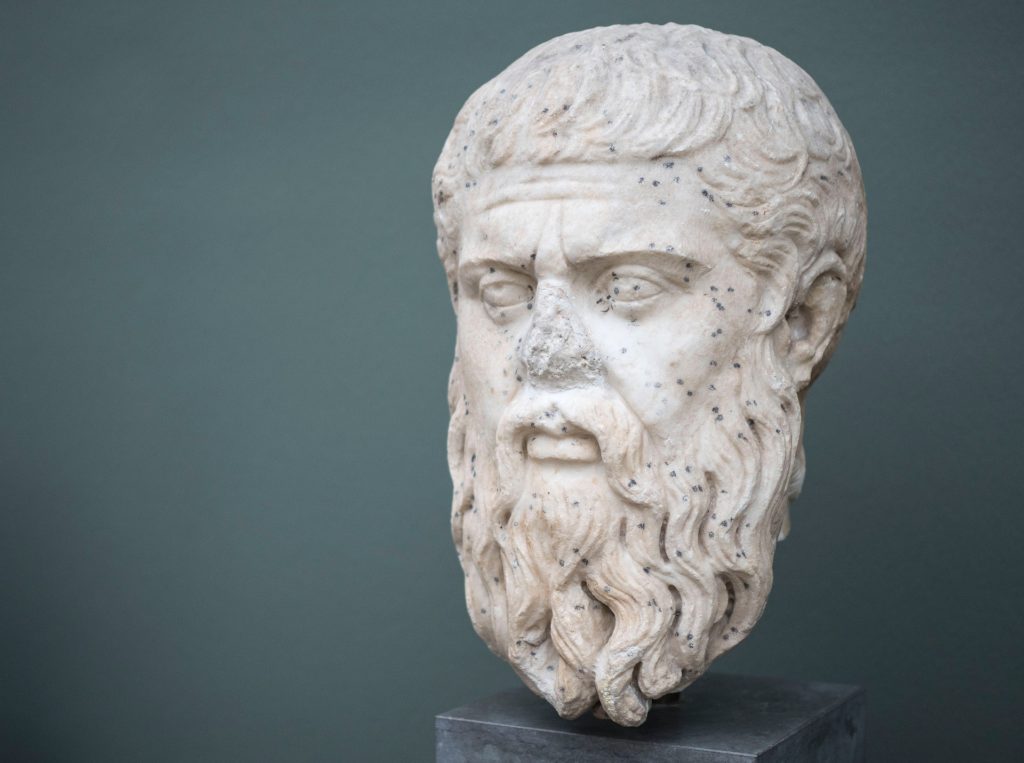

■ 弟子プラトン:イデア論で理想と現実を描いた

ソクラテスの弟子だったのがプラトンです。

彼はプラトンの探求しようとしたよりよく生きるとはどういったことか?ということや、それまでの古代ギリシャ哲学が考えてきた万物の根源の根源は何か?という考えをさらに深めようとしました。

彼が主張したのがイデア論です。イデアとはIdea=アイディアの語源となっている言葉であり、彼は歴史上最高の哲学者とも言われています。

その理由は彼のイデア論にあるのですが、彼のいうイデアというのは「理想」を意味していて、この世の中はすべて虚像であると考えるのが彼のイデア論です。

例えばここにリンゴがあるとします。ところが理想的なりんごというのは私たちの頭の中にはありますが、現実として目の前に置いてあるリンゴは食べればなくなるし、かじれば跡がつきます。リンゴという理想的なものがあって、それを投影しているのが現実世界にあるリンゴというのが彼の主張の骨子です。「リンゴのイデア」というものは不変のものとして存在しているというのが彼の主張です。

彼はこの理論を「洞窟の比喩」という事例を使って説いていきます。囚人が牢屋で入口を背にして壁を見ている状態で太陽の影として色々な人形やモノの影を見せる例を上げます。この時に囚人が見ている影こそ現実世界であり、太陽がイデアであるという説明をしたそうです。

彼の考えは「理想的なあるべき姿とは?」という考えを生み、現在の私たちの会社でも「あるべき姿」とか「ありたい姿」とうことをゴールとして掲げて考えたりしますし、彼のイデア論は後々世の中に大きな影響を与えることになります。

彼の考えは「理想的な国家とはなにか」ということを考えることにつながり、現実世界をその理想に近づけていくという発想が生まれることになります。

プラトンはアカデメイア(今のアカデミーの語源)を作り、多くの生徒をとるようになり、その一人がアリストテレスでした。

■ アリストテレスは素材が現実を作り出すと考えた

プラトンの学校の生徒だったアリストテレスは自然観察に力を入れていました。

彼は先生であるプラトンのイデア論に懐疑的になります。確かに理想の姿というイデアがあって、現実はその影に過ぎないというのはなんとなくわかるが、その理想の世界と現実の世界のつながりがわからなかったり、そもそもその理想の姿というのも統一的にあるものではないのではないかと考えました。

彼はプラトンの言う理想像があるのではなく、目の前にモノ自体にイデア(あるべき姿)があると考えました。彼は目の前にあるモノの形をエイドスと呼び、4原因説というのを説きます。

この説がどういった説かというと、この現実世界には①質料(素材)があり、②形相(イメージ)があり、③動力が働き、④目的があるという4つの原因があって成り立っているというのが彼の説です。

例えば画家がいたとして絵が物質的に出来上がるまでにはどういった要素があるかということを考えてみたいと思います。

①まず絵具とキャンバスがあります(素材)。②書きたい絵のイメージが画家の頭の中にあり(形相)、③それを描くために画家が作業を行い(動力)、④絵画を見て楽しむという目的があるということでその絵が物質的に存在しているということになります。

彼はこの例でいえば絵具という素材はまだ何かになる可能性があるという意味で「可能態」と読んでいて、絵として完成された状態を「現実態」と呼んでいました。この世の中にいはいろいろな素材があって、それが理想的なイメージをもとに動力が加えられて現実のモノとして存在しているということを考えたといえるかもしれません。

彼は「神」というのは動力を与える最初の存在という説明をします。画家が絵を描くという具体的な動作はありますが、その画家を動かすものは何か?ということを考えたときにそれは神であるとアリストテレスは言ったそうです。

ここまでソクラテス→プラトン→アリストテレスという流れについて説明してきました古代ギリシャ哲学の後半部分についてはこれで基礎的な部分は十分かと思いますが、それ以外にも4つ主な学派があるのでご紹介します。

どれも現代のわれわれの考え方にも通じる部分がそれぞれあるので是非読み流してみてください。

■ その他①:ストイックの語源となったストア派

ギリシャの文化はマケドニアが東方遠征を繰り返す中で各地に広がりマケドニアの次に支配者となったローマ帝国の時代にも各地に広がります。いわゆるヘレニズム時代と呼ばれるこの時代は、どちらかというと万物の根源探しというよりは自分自身を見つめなす方向にベクトルが向いており、ちょうど時期的にはソクラテスの死後のプラトンやアリストテレスの時代です。

この時代にゼノンという哲学者がいて、ストア派という「禁欲」を訴えていました。彼rは情念(パトス)に支配されない無情念(アパティア)への道を説いたとされています。人間の欲というのはキリがないので、そういった欲を克服していくことこそ生きる目的であるということを主張していたのがこのストア派です。

ストイックの語源となったストア派ですが、何となく禅の思想に似ている部分を感じるのは私だけでしょうか。欲を断ち切りよりよい人生を生きるという意味では全く場所が異なるところで似たような思想が生まれたのではないか?と考えるとロマンがあります。

■ その他②:快楽を求めるエピクロス派

禁欲を主張したストイックなストア派とは逆に快楽を求めるエピクロス派というのも登場します。

エピクロス派は快楽を重視しましたが、私たちがイメージする快楽ではなく、「苦痛が取り除かれた状態こそ快楽」ということを主張しています。

自然で必要最低限の欲だけ満たして遊女を大切にして平静の心(アタラクシア)で生きることを目指すべきだというのが彼の考え方であり、決して快楽ばかり求めるというものではない点は認識しておく必要があります。

「快楽」といってしまうとちょっと食欲や金銭欲やヨコシマなものを想像してしまいますが、「苦痛を取り除く=快楽」と考えるとすれば「快楽=心地よさ」と言い換えた方がイメージがわきやすいかもしれません。

最近の断捨離ブームや、ミニマリスト、本当に良い必要最低限のものに囲まれて生活しようという考えはこのエピクロス派に近いような印象を勝手に受けています。

また、ひと昔前の価値観として「みんな同じ」ではなくonly oneと考えたり人それぞれ違ってて良いとう考えが現代に浸透してきていて多様性を認める社会が少しずつ日本でも出来上がってきていることを考えると、エピクロス派が目指したものにも似たような部分を感じます。

■ その他③:何でも受け入れよう懐疑学派

懐疑派と聞くとなんでも疑うというイメージを受けますが、実は真逆の考え方ですのでネーミングがちょっと誤解を生みそうですがそういわれています(快楽を求めるエピクロス派でいう快楽もちょっと誤解を与えますよね)。

懐疑学派は「あらゆる主張をもつことがそもそもおかしい」という主張をします。Aという学説があればそれに対抗するBという学説もあるしどちらが正しいか決めることはできないものだ。

こういったAかBか?と主張を対立させること自体が無駄であると考え、平静の心で過ごすには「あらゆる主張を持つことが無意味」と考えていろいろと考えることをやめて自由に生きようと主張したのが懐疑学派でした。

会社でもこういう人はいないでしょうか。色々と難しいことを考えずその場でありのままに過ごせばいいじゃないかというような人。そういう人に会うと私は懐疑学派かと思うことがたまにあります。悪い人ではないが、一切考えたり結論を出すことをせず、「無理にきばらなくてもいいじゃない」という人は「何かゴールを決めてバリバリ理想を描いてやっていく」という性格の人とは真逆にいる人と言えます。そうちた生き方を否定するものではありませんし、人それぞれ色々な考えがあっていいと思いますが、正直一緒のチームだとしんどいと思うことはあります(頑張っている自分がバカバカしくなるような・・)。

疑うことをやめて全部受け入れていては仕事や生活にならないという批判を受けることになる懐疑学派ですが、一方でかなり見習うべきところもあります。

それは「ありのままを」認めるというところです。色々悩んだりするよりもありのままの自分を生きるというアナ雪のレットイットゴーや、禅の思想にもつながるものを感じます。

■ その他④:全て「一者」が作った新プラトン主義

古代ギリシャ哲学の最後に出てくるのがこの新プラトン主義です。

プロティノスという哲学者はローマに学校を立てて教育に力を入れた人でしたが、人柄がよく和平調停などで呼ばれたそうです。彼はプラトンとアリストテレスの主張を統合して、のちに新プラトン主義と呼ばれる理論を作り出します。

プラトンと言えば「イデア論」で別次元に理想的な状態であるイデアがあると主張した人でしたが、プロティノスはすべてのものを作った「一者」がイデアであると説きました。プロティノスはすべての理想であるこの「一者」のもとに最後に帰る旅こそが人生であるということを主張します。

一者と聞くと絶対的な創造主としての神を彷彿とさせます。彼の主張ではこの「一者」は知性(ヌース)を生み出し、ヌースは魂を生みだし、魂は肉体に宿るとい順番をたどって生き物が生まれていると考えました。

私たちが肉体にとらわれた魂を肉体から解き放ち、「一者」のもとに帰るプロセスが人生であると説いた彼の考えは宗教的なにおいがします(神秘主義ともいわれます)。こういった彼の考えが次に続く中世につながっていくのですが、このあたりで古代ギリシャ哲学については終わりたいと思います。

■さいごに

これで古代ギリシャ哲学については終わりです。ソクラテスの誕生の前と後に時代を2つに分けて説明してきました。

ソクラテスの誕生以前は万物の根源について色々なアプローチで考えることがメインだったのに対して、ソクラテス→プラトン→アリストテレスとつながっていく流れの中で「人間とは、人生とは」という考えが生まれてきたという流れがご理解いただけたと思います。ストイックの語源となったストア派、快楽=心地よさを求めていくエピクロス派、うありのままで生きる主張をした懐疑派や、「一者」からすべてが生まれたとする新プラトン主義までザザッと書かせていただきました。

次回からは中世に入っていきます。中世哲学というと「キリスト教」との関係が常に中心にある時代の哲学ともいえます。「中世哲学=キリスト教との密接な関係」という理解をして考えていくということになります。

それではまた次回。

※哲学の専門家からすれば浅い内容で解釈の違いなどはあろうかと思いますが、多めに見ていただき、ざっくりとした哲学について知っておくということを目的としているということでご容赦いただければ幸いです。